銀行振込に加えて、クレジットカードでの支払いができるようになりました。

投稿者: shin-hanga-admin

オンラインショップをリニューアルしました。 現在プレオープン中です。グランドオープンは2024年中の予定です。

モダンな東京の街並みや風情を木版ならではの鮮やかで温かみのある色彩で表現した笠松紫浪の作品です。上野恩賜公園内の不忍池を描いた作品です。奥にある建物ははっきりと描かれていますが、人物はシルエットで表現されており、夜の入り口の独特な雰囲気をうまく描写しています。灯りの配置も絶妙で、右上の灯りから人物をたどり、右下の反射光までうまく視線を誘導してくれます。

柳を主体として描いた笠松紫浪の作品です。上野恩賜公園内の不忍池を描いた作品です。柳の芽吹き屋霧で霞む様子から、春の夕方を描いた一枚だと思われます。退色がすすんでいますが、浮世絵的な構図とカメラで撮影したかのような現在の構図とが絶妙に組み合わさった、笠松紫浪の名作です。

伝統的な歌川派浮世絵の流れを継ぐ「最後の美人画家」と言われた伊東深水の一枚です。伊東深水を代表する作品のひとつです。鏡を片手に髪を直す、女性らしい仕草を捉えた1枚です。髪飾りや着物の模様など細部まで丁寧に描き込んでいるため、当時の「一番のおしゃれ」を知ることが出来ます。背景には「雲母摺」という技法が施されています。これは、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵でお馴染みの技法で、キラキラと輝く雲母の粉や貝殻の粉を使用します。これにより、摺り上がった紙の表面には、真珠のような美しい光沢が現れ、贅沢な仕上がりになっております。

伝統的な歌川派浮世絵の流れを継ぐ「最後の美人画家」と言われた伊東深水の一枚です。大正時代から活動していた深水ですが、昭和に入ってから渡邊庄三郎に見出され、版画作家としても活動を開始しました。提灯を掛けようとする女性の様子を描いています。「岐阜提灯」は江戸時代から続く伝統的な提灯であり、岐阜県は福岡県と並び日本における二大提灯産地とされています。伊東深水は多作の作家であり、中でも女性を描いた作品で知られています。上村松園、鏑木清方、伊東深水は「美人画の三巨匠」と呼ばれ、時代を越えて評価されています。三巨匠の他の2名の作風と比べると、さらにいえば後年の深水の作風と比べると、イラスト的なタッチで描かれています。自分の画風を版画へいかに落とし込むのかを模索していたのではないかと推量します。チギレが見られるなどやや状態は悪いですが、額装対応いたしますのでご相談ください。

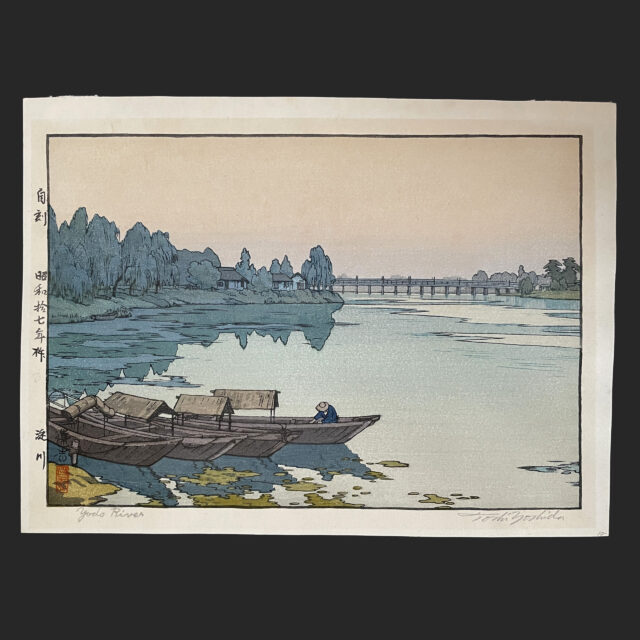

吉田遠志は新版画の大家である吉田博の長男であり、自身も多くの作品を制作しています。大阪の淀川を描いた一枚。海外での制作を積極的に行っていた吉田遠志の作品群において、父である吉田博を彷彿とさせるような構図や色遣いが特徴的です。線の省略、大胆な構図、ストーリー性のあるモチーフなど、浮世絵を思わせる内容ですが、表現技術としては新しい時代を感じさせるモダンな作品となっています。

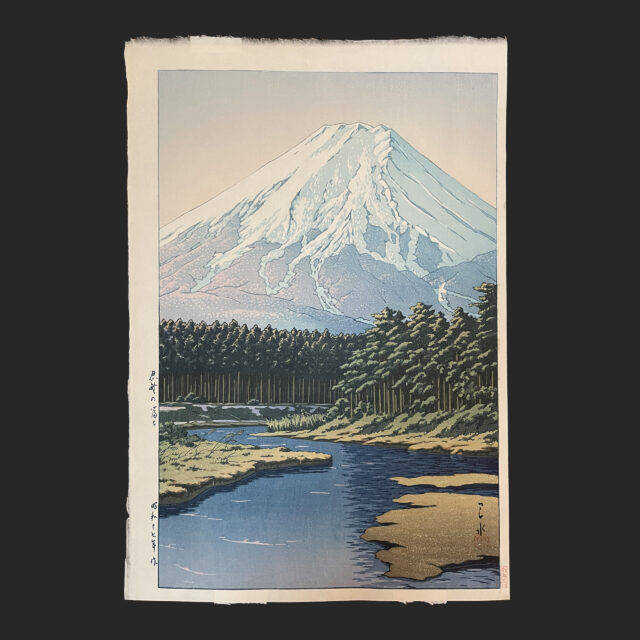

日本の風景を描いた新版画を多く残した吉田博の一作です。山中村(現在の山中湖村)から見た富士山を描いています。初版は1937年(昭和12年)の制作。真っ白な雪を冠した富士山の蒼さ、たなびく雲の後ろに見える鴇色(ときいろ)の空。富士山を主題にした作品は多数ありますが、美しい富士山の印象を色で表現したときに一番秀逸だと思われるのが吉田博のこの作品ではないでしょうか。

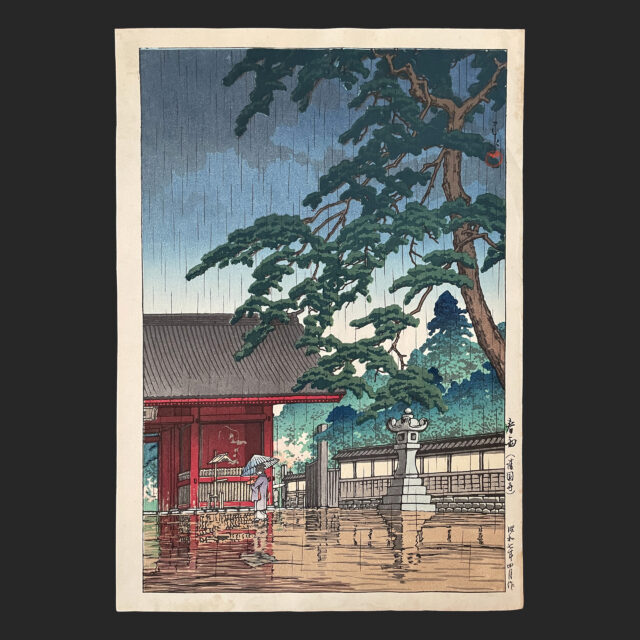

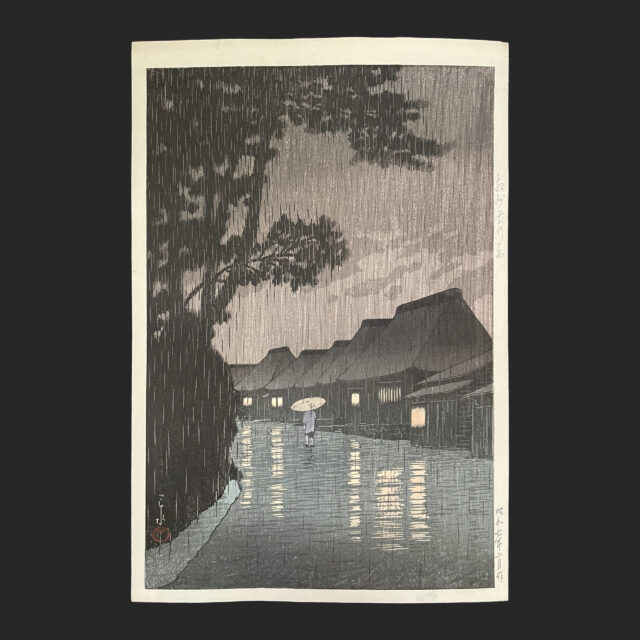

新版画を代表する作家、川瀬巴水の作品です。昭和7年(1932)年制作。護国寺は東京の文京区にあるお寺です。1681年に徳川綱吉の命によって建設が始まりました。本堂は1697年の建立です。雨のそぼ降る護国寺の仁王門と大きな松の木をうまく構図に収めています。最奥にはピンクの差し色がみられ、おそらく桜を描いているようです。お寺に参拝するのは午前が良いとされていることから、午前中の様子を描いたものだと思われますが、すでに大きな水たまりができています。水たまりに反射した景色が描かれており、その写実的な表現が作品の特徴となっています。

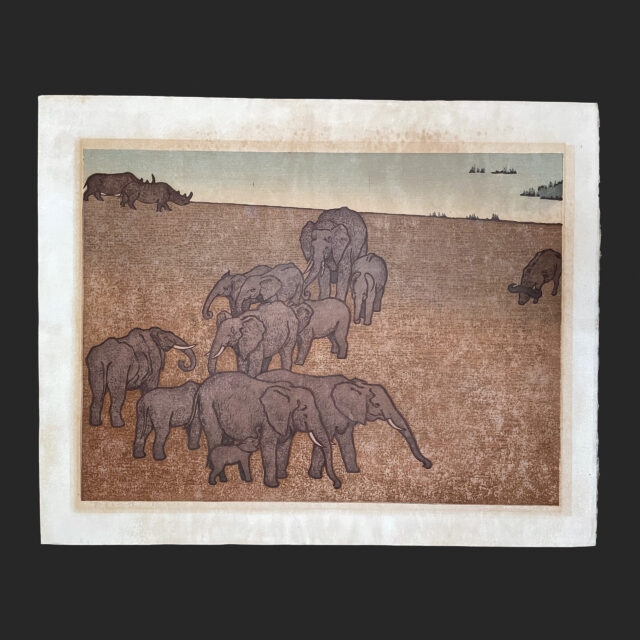

吉田遠志は新版画の大家である吉田博の長男であり、自身も多くの作品を制作しています。アフリカの旅を通して制作されたシリーズは他の新版画とは一線を画しています。そのモチーフの違いもさることながら、アフリカの空気感を見事に表現した配色やタッチは、一目で吉田遠志の作品であるとわかるまでに洗練されています。象の群れを描いたこの作品は、絵本画も手掛けた吉田遠志らしく、やわらかく温かみのある一枚となっています。

「塩商人」とは、塩を運搬、売買していた人々です。運搬中の大荷物とともに描かれた男性の野趣あふれる表情と、そばにある花との対比がおもしろい作品です。当時の風俗を切り取った、新版画らしいモチーフの作品です。人物画として男性を描いた作品は、新版画の中でも珍しい一枚となっています。

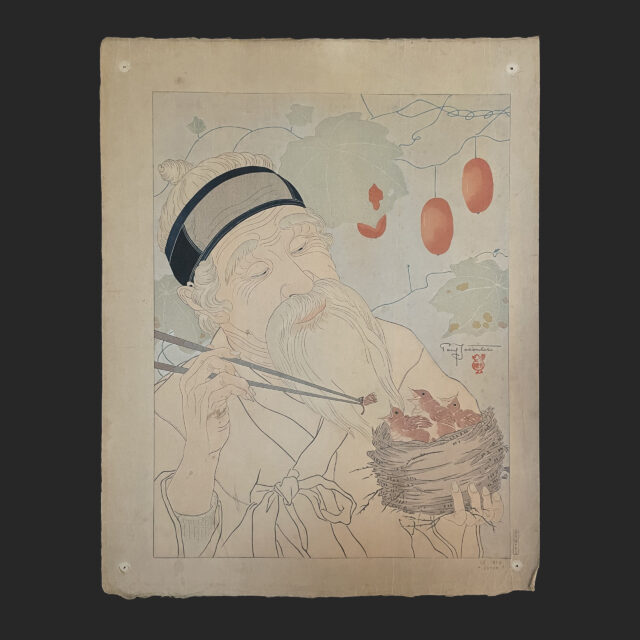

1936年から翌年にかけて刊行されたポール・ジャクレーの「世界風俗版画集」。訪れた世界各地の風俗を色鮮やかに描いた作品は、国内外で人気を博しました。こちらの作品には、白い髭をたくわえた老人と餌を求める雛鳥が描かれています。老人は長い箸を使い、巣の中で懸命に口を開ける雛鳥たちに餌をやろうとしています。小さな命に向けるその柔らかい眼差しからは、博愛の精神を感じ取ることができます。男性を中心に描いた作品は、新版画の中でも珍しい一枚です。

新版画を代表する作家として知られる川瀬巴水の作品です。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。日が沈み、暗くなり始めた水辺の風景を描いたこちらの作品でも、黒ではなく青が多く用いられています。潮来(いたこ)は茨城県の南東部、利根川下流域にあります。水郷(低湿地)で知られるエリアで、江戸時代から水運の中継港として栄え、明治以後は水郷を利用した観光産業が盛んとなりました。水運業で栄えた商人たちの蔵がモチーフの中心となっています。現在は観光地として有名な場所となっています。登り始めた月、水辺を歩く親子、繋ぎ止められた子船という、郷愁を誘う水辺の景色が描かれています。瑕疵が少なく状態の良い一枚です。

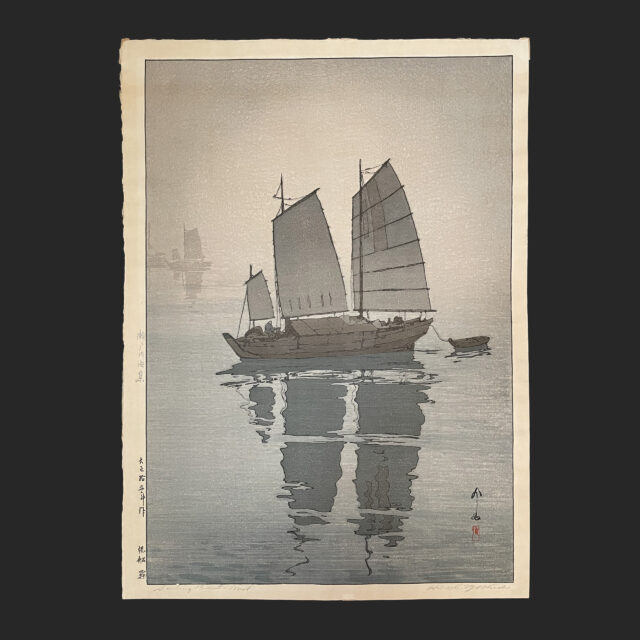

吉田博は、川瀬巴水や伊東深水らと並び、新版画を代表する版画家です。特に風景画を得意としました。吉田博の作品には「水」をテーマにしたものが多くあります。「水を描かせたら吉田博の右に出るものはない」と言わしめたその表現力の裏には、水への並々ならぬこだわりが隠されています。この作品では霧の中、静かに出航する船の様子が描かれています。穏やかな水面の様子から、静寂を感じ取ることができます。

伊東深水といえば、華やかな女性像を描いた美人画を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。美人画のあまりの人気ぶりに、深水は美人画以外を題材に描きたくてもそれ以外の注文が来ず、画家として困惑する時期さえあったそうです。こちらはそんな深水作品の中でも珍しい静物画です。小さくころんとした桃と、どっしり重量感のあるメロンの対比が面白い構図になっております。また、お皿の大胆な藍色が、画面を引き締めており、爽やかな夏の午前を想起させます。水蜜桃は「すいみつとう」と読みます。白桃の一種で、ほどけるようなやわらかさと蜜を思わせるみずみずしさが特徴です。原産は中国で、日本には明治期に輸入されたようです。作品の中にある水蜜桃は、頬のようにほのかに赤らんで膨らみくびれており、深水が描く美人画のように、どこか色っぽさを感じさせるような魅力があります。キッチンやダイニングに飾りたくなるような一枚です。

巧みな色使いで、裸婦などの婦人像、美人画を描いた石川寅治。

代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。絨毯が敷かれた床の上に、女性と小型犬が描かれています。女性は犬と戯れながら、足元を崩してゆったりとくつろいでいます。真っ赤な絨毯の色が、女性の肌の白さを際立てています。犬の繊細な毛並みも丁寧に表現されており、女性の持つ鈴に目を輝かせる姿が非常に愛らしいです。鈴の優しい音色が聞こえてきそうな、趣のある一枚です。

モダンな東京の街並みや風情を木版ならではの鮮やかで温かみのある色彩で表現した笠松紫浪の作品です。

「本郷赤門」とは、現在の東京大学赤門のことです。東京大学本郷キャンパスにあり、大学最古の建造物として知られています。正式名称は「旧加賀屋敷御守殿門」といい、国の重要文化財に指定されています。加賀(今の石川県)の大名・前田家が、将軍家から妻を迎えるにあたって建てた朱塗りの門です。

雪が静かに降り続く赤門前を、人々が往来する様子を描いた作品です。地面に積もった雪には足跡がつき、雪を踏むサクサクという音だけが響いてくるようです。積もった雪の描写にも注目です。周囲に植えられた木々は溜まった雪で枝先がしなり、しっとりと重量を感じさせます。また、地面や植木、屋根など、積もる場所によって異なる雪の色合いも見どころの一つです。2021年に行われた展覧会「没後30年記念 笠松紫浪 最後の新版画」でも展示されました。

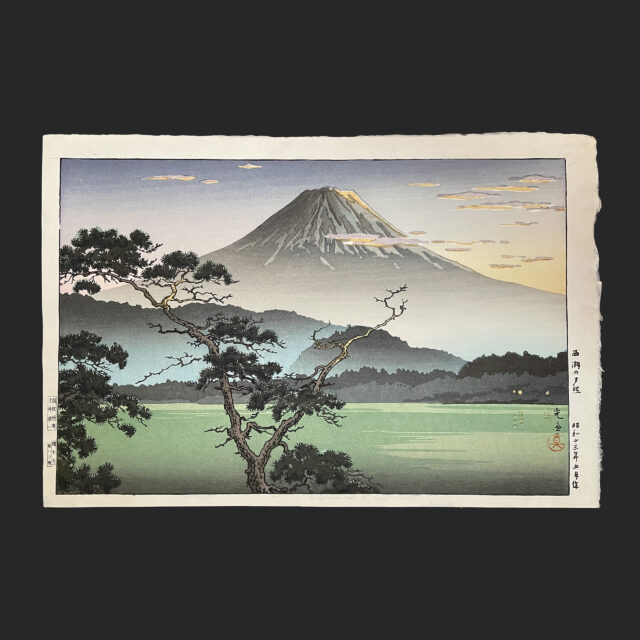

光と影、遠と近を巧みにあやつり、「抒情的風景画作家」として知られる土屋光逸の作品です。西湖(さいこ)は富士五湖の一つです。遠くに富士山、手前に松の木が描かれ、浮世絵に通じるダイナミックな構図となっています。一番奥に迫力のある富士山があることで、霧の立ち込める裾野や中景の山々の静けさが際立ちます。夕方から夜に変わる頃、空には沈みかける夕日の柔らかい橙色が混じり合います。夜が降りてきているような青紫色のグラデーションが美しい一枚です。富士山を描いた作品は飾りやすいため、ご自宅の玄関や応接間などにいかがでしょうか。

新版画を代表する作家、川瀬巴水の作品です。山中湖は富士五湖の一つで、最大の面積を持ちます。また、湖面の標高は富士五湖の中で最も高い位置にあります。形が牛に似ているので、「臥牛湖」とも呼ばれます。夕日の強い光に照らされ、冬に備えて葉を落とした木々がまだらに染まっています。湖の岸に沿って馬と歩く男性は、分厚いコートを着ています。奥には富士がどっしりと構えており、日本の情緒あふれる景色の中に、晩秋の物寂しさを感じさせる作品です。川瀬巴水の初摺り作品はあまり残っていません。また、色褪せもそれほど顕著ではないため、とても貴重な一枚です。富士が描かれた作品は室内にも飾りやすく、おすすめです。

「女の性」を切り取った、妖艶な画風を確立した島成園。女性画家ならではの感性で描かれた美人画が人気の作家です。少し気だるげな雰囲気をまとった女性は、正統派の美人画とは異なる魅力が感じられます。はだけた着物からは白い肌がのぞき、眼差しは力強く、美しい外見の奥に隠された内面にも思いを馳せることができる一枚です。背景には「雲母摺」という技法が施されています。これは、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵でお馴染みの技法で、キラキラと輝く雲母の粉や貝殻の粉を使用します。摺り上がった紙の表面には真珠のような美しい光沢が現れ、わかりやすく豪奢な仕上がりとなります。

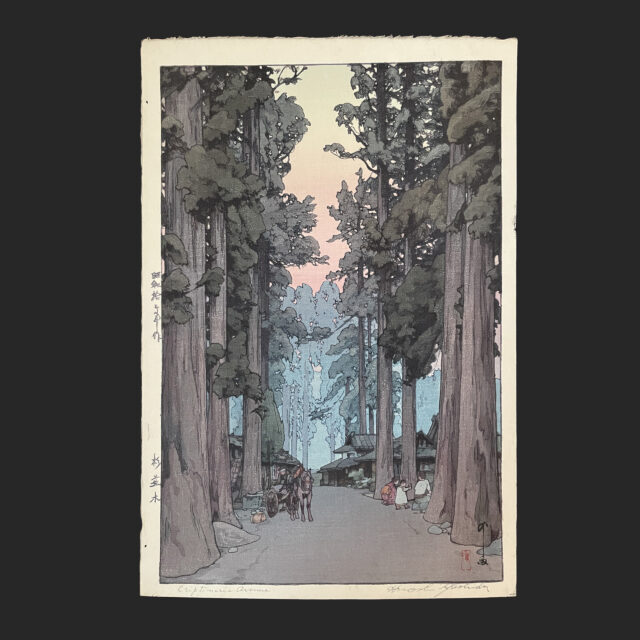

「日光杉並木」は、日光街道、日光例幣使街道、および会津西街道の3街道に跨がる、全長37kmにも及ぶ杉の並木道です。「日光杉並木街道」とも呼ばれます。大きな杉の木の下を行き交う人々の様子が描かれています。線遠近法と空気遠近法が効果的に取り込まれ、奥行きのある並木道の情景が幻想的に描かれています。

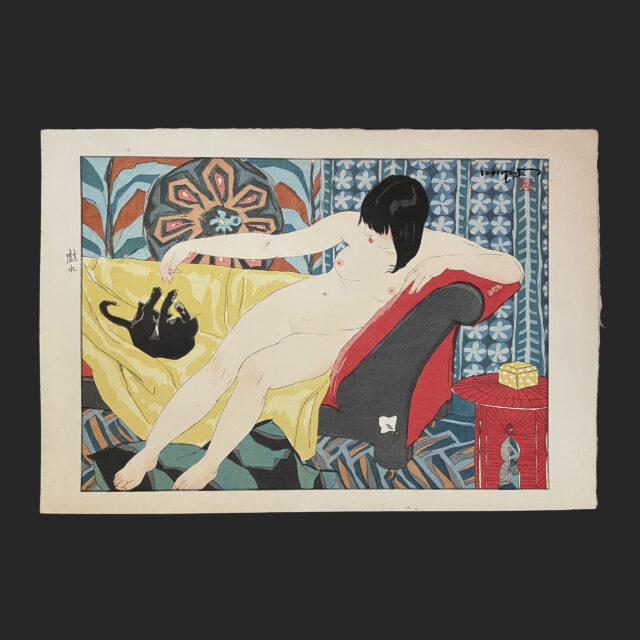

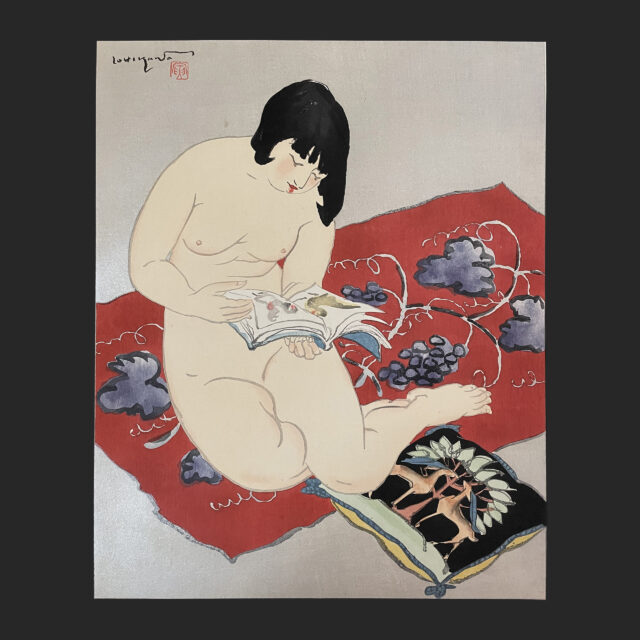

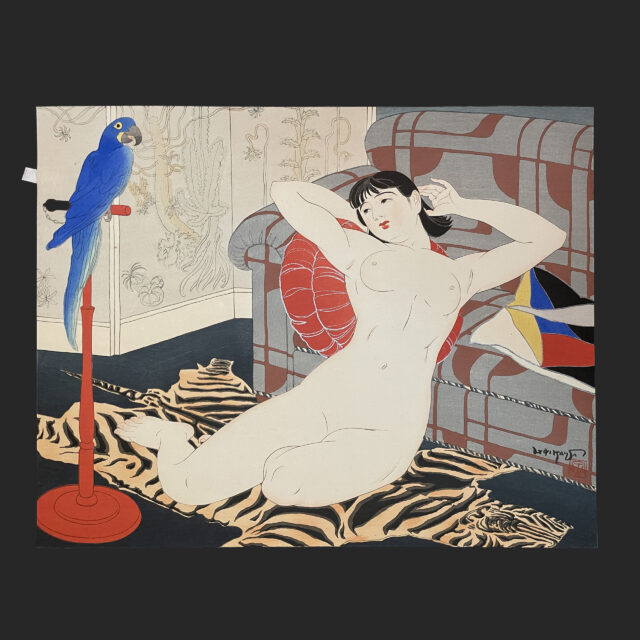

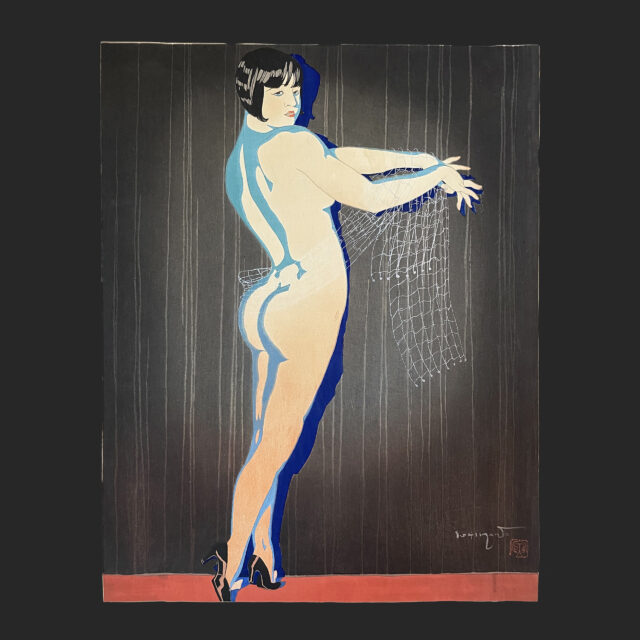

巧みな色使いで、裸婦などの婦人像、美人画を描いた石川寅治。

代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。リラックスした様子でソファに横たわり、猫との戯れを楽しんでいる女性。髪は短く、大正時代のモガ(モダンガール)を象徴するような前下がりのボブスタイルです。西洋風なパターンの床や壁紙、クッションと、肌の柔らかい色合いとのコントラストが美しく表現されています。黒猫も女性と共にソファでくつろいでおり、小さい体を丸めて手足を伸ばし、女性の手とじゃれあう愛らしい姿が生き生きと描かれている点も見どころです。

巧みな色使いで、裸婦などの婦人像、美人画を描いた石川寅治。彼の代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。足を崩して絨毯の上に座り、微笑みながら読書をする女性を描いた作品です。頬はすこし上気したように赤みがかり健康的で、大正時代のモガ(モダンガール)を象徴するような前下がりのボブスタイルが魅力的です。読書といっても、手元にある本には文字ではなくイラストか写真が載っているようで、右手でページをめくろうとしているところからも、雑誌のように見えます。絨毯はブドウ柄、クッションは動物柄と、多様なモチーフも面白い作品です。背景には雲母摺という技法が施されています。これは、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵でお馴染みの技法で、キラキラと輝く雲母の粉もしくは貝殻の粉を使用します。これにより、摺り上がった紙の表面には、真珠のような美しい光沢が現れ、贅沢な仕上がりになっています。

巧みな色使いで、裸婦などの婦人像、美人画を描いた石川寅治。代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。リラックスした様子でソファにもたれかかり、鳥と会話をするようにくつろぐ女性を描いています。髪は短く、大正時代のモガ(モダンガール)のように前髪を作っています。背景となる西洋風なパターンの床や壁紙、クッションは情報量が多く、一方で主題となる女性の肌はフラットでシンプルな印象となっており、そのコントラストが美しく表現されています。

巧みな色使いで美人画を描いた石川寅治。「踊り」は代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。ヒールを履いてストールを纏った女性。髪は短く、大正時代のモガ(モダンガール)を象徴するような前下がりのボブスタイルです。黒背景を前に赤いステージで踊る女性のしなやかで妖艶な雰囲気を描いています

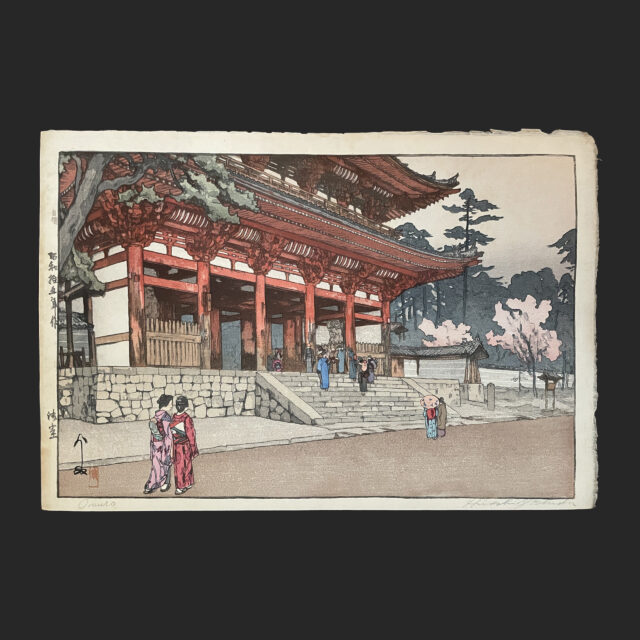

「御室(おむろ)」は、京都府京都市右京区にある仁和寺やその一帯の雅称(高貴な呼び名)です。 仁和寺は宇多天皇(当時は法皇位)が創建し、真言宗御室派の総本山として知られています。 こちらの作品では、仁和寺への参拝風景が描かれています。画面右側には桜の花を取り入れ、季節を感じさせる一枚となっています。吉田博は国内外問わずとても人気のある作家で、当時の作品の多くは年々希少価値があがってきています。

川瀬巴水の雨を描いた一枚です。戦後に出版された「東海道風景選集」の一つ。茅葺屋根のならぶ街道筋に静かに雨が降る様子を描いています。版画では伝統的な構図であり、巴水の得意な構図のひとつであるとされています。家屋からこもれ出る光が道路に溜まった雨に反射する表現が絶妙であり、降りそそぐ雨はバレンで筋をつけることで表現しているようです。

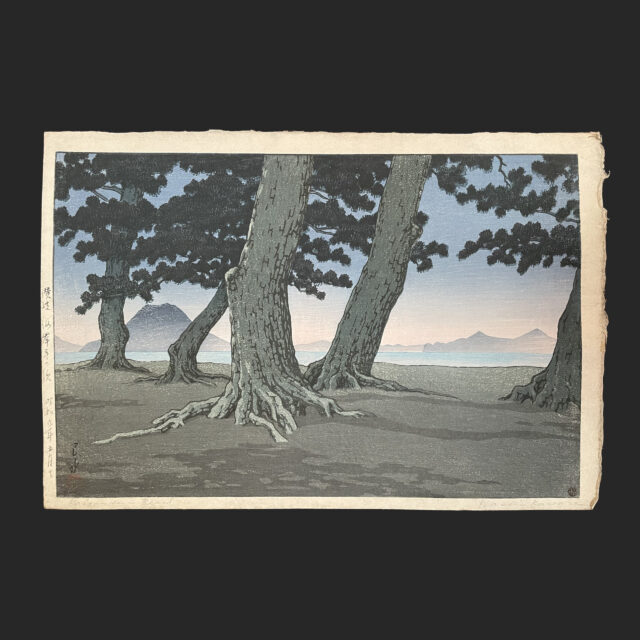

新版画を代表する作家として有名な川瀬巴水。「讃岐海岸寺之浜」は「日本風景集II 関西篇」というシリーズの一作です。「海岸寺」は香川県にある真言宗醍醐派の寺院です。朝日がもたらす薄い陽の光とまだ明るくなりきっていない空の紺色とが混ざり合い、幻想的な雰囲気となっています。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、コレクターからもから絶大な人気を誇ります。東京国立近代美術館にも同様の作品が収蔵されている一枚です。

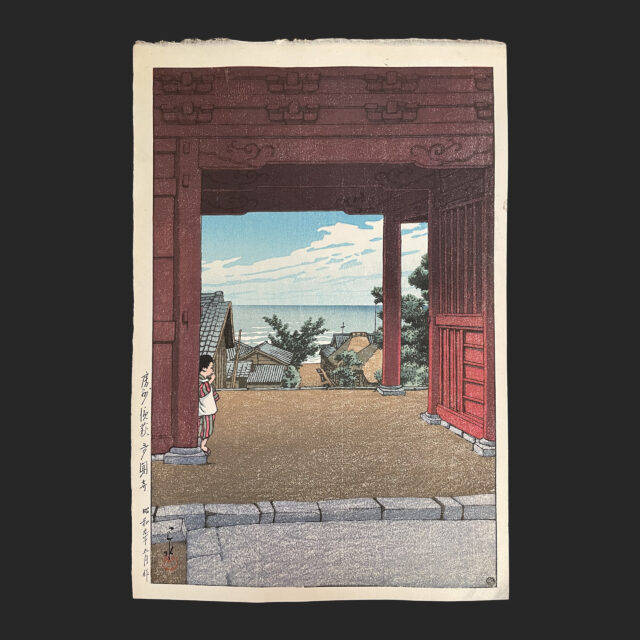

新版画を代表する作家である川瀬巴水の作品です。房州とは現在の千葉県南部です。多聞寺(たもんじ)は千葉県鴨川市浜荻にある日蓮宗の寺院です。この作品は、多聞寺の境内から外の風景を眺めた視点の構図になっています。奥にはよく晴れた青空と水平線が見え、その手前には人々の家屋が並んでいます。門柱から子どもが見切れています。指をくわえる幼子の可愛らしい姿がこの版画の特徴であり、視線移動の開始点となっています。画面内に赤色、青色、緑色がバランスよく配された、デザイン性の高い一枚です。

「東海道うつ乃や」は、昭和6年(1931年)から同22年(1947年)にかけて制作、出版された「東海道風景選集」シリーズ26枚のうちのひとつです。静岡市の宇津ノ谷峠にある風景を描いた一枚で、草いきれを感じる鮮やかな山の緑が紙面の大半を占めます。影は濃く、日向とのコントラストが強調されており、場所の空気感も感じられます。写生帖に残されているスケッチと比較すると、版画では坂道の勾配をかなり急にしており、構図の調整が行われていることがわかります。

山梨県の南東部、富士北麓に位置する忍野村(おしのむら)から富士山を見た風景を描いた作品です。富士山を画面半分に配した大胆な構図。忍野の自然の魅力を鮮やかな色調で表現した一枚です。

東京都港区にある芝弁天池を描いた作品です。池を覆うように咲く無数の蓮。それをみつめる和服の女性は控えめに描かれています。一番奥にある樹木も鬱蒼と茂っており、暑い夏の一瞬を切り取ったものであることがわかります。奥行きのある構図ですのでお部屋に飾るのにも適しています。

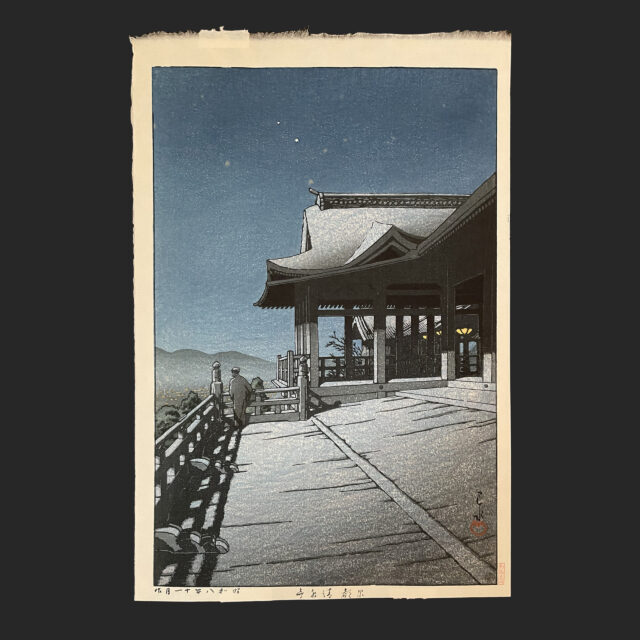

新版画を代表する作家として有名な川瀬巴水。「日本風景集II 関西篇」というシリーズの一作です。清水寺は度々描かれたモチーフです。空には星々が輝き、画面外にある月の灯りに照らされて、柵の影が長く伸びています。よく晴れた冬の空気感が感じられる、清浄な気持ちにさせてくれる作品です。清水の舞台から遠くに煌めく夜景を眺めている画面左端の男性は、巴水自身ではないかという説もあります。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。復刻版は色も綺麗で状態も比較的良いものが多く、人気を集めています。

新版画を代表する作家、川瀬巴水の作品です。「荒川の月」は、巴水が都内各地の風景を描いた「東京二十景」 のうちの一作です。描かれた場所は、赤羽あたりだと推測されています。画面中心からややずれた位置に配した月が、ゆっくりと動く雲の間から顔を出した瞬間を描いています。水面の反射がはっきり見て取れることからも、静かで穏やかな夜であることがわかります。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。お部屋のインテリアとしてもおすすめです。

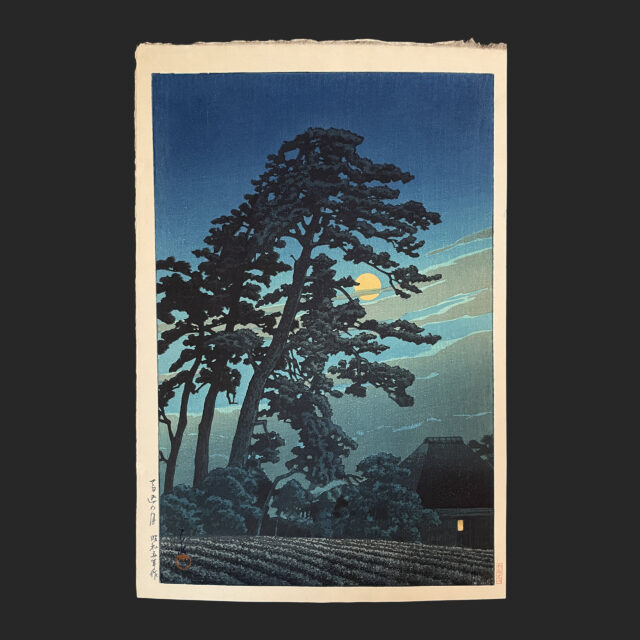

新版画を代表する作家、川瀬巴水が、都内各地の風景を描いた「東京二十景」 のうちの一作です。描かれた場所は、東京の馬込あたりだと推測されています。作品内の三本松は現在はすでになくなっているそうですが、当時は作品にあるような田園詩趣な松が実在していたといわれています。画面内の堂々とした枝振りの松の向こうには満月が顔をのぞかせています。月明かりが映える夜空の濃淡が非常に美しく、昭和初期の馬込の夜にまるで自分が立っているような不思議な味わいのある構図です。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。「馬込の月」はその完成度の高さから、巴水の代表作としても有名な作品です。

新版画を代表する作家、川瀬巴水の作品です。木崎湖は、長野県北部にある仁科三湖のうちのひとつで、最も下流川に位置する湖です。画面後方には北アルプスの後立山連峰が描かれており、非常に穏やかな空気が漂っています。そびえ立つ山々には霧がゆっくりと漂い、湖上には波はなく、しんとした静けさを感じさせます。小雨が降っているのか、傘をさして歩く人影がぽつんと見えます。木崎湖の日常を叙情的に切り取った一枚です。復刻版は色も綺麗で状態も比較的良いものが多く、人気となっております。