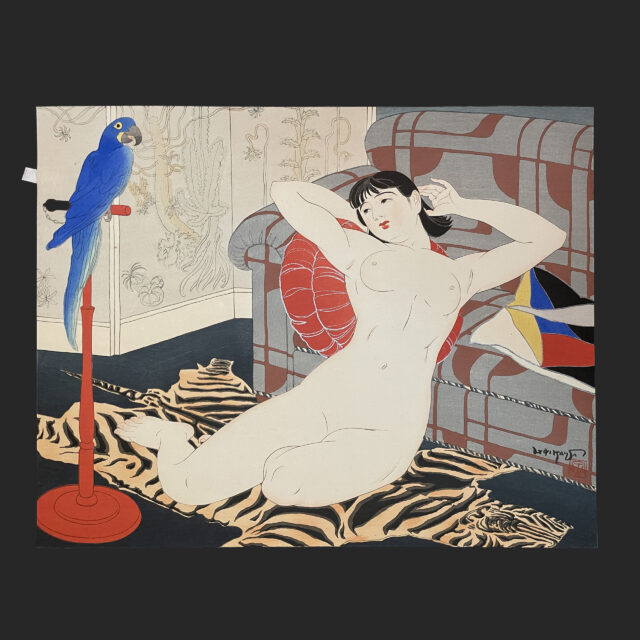

巧みな色使いで、裸婦などの婦人像、美人画を描いた石川寅治。代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。リラックスした様子でソファにもたれかかり、鳥と会話をするようにくつろぐ女性を描いています。髪は短く、大正時代のモガ(モダンガール)のように前髪を作っています。背景となる西洋風なパターンの床や壁紙、クッションは情報量が多く、一方で主題となる女性の肌はフラットでシンプルな印象となっており、そのコントラストが美しく表現されています。

投稿者: shin-hanga-admin

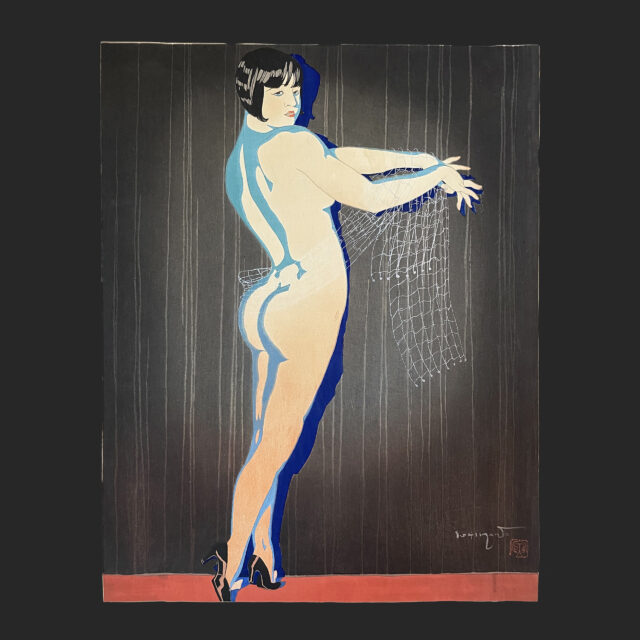

巧みな色使いで美人画を描いた石川寅治。「踊り」は代表作である「裸女十種」シリーズの中の一点です。ヒールを履いてストールを纏った女性。髪は短く、大正時代のモガ(モダンガール)を象徴するような前下がりのボブスタイルです。黒背景を前に赤いステージで踊る女性のしなやかで妖艶な雰囲気を描いています

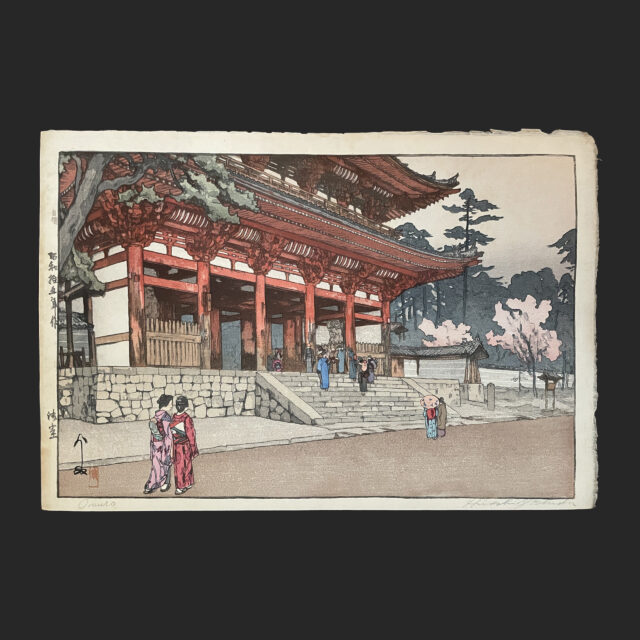

「御室(おむろ)」は、京都府京都市右京区にある仁和寺やその一帯の雅称(高貴な呼び名)です。 仁和寺は宇多天皇(当時は法皇位)が創建し、真言宗御室派の総本山として知られています。 こちらの作品では、仁和寺への参拝風景が描かれています。画面右側には桜の花を取り入れ、季節を感じさせる一枚となっています。吉田博は国内外問わずとても人気のある作家で、当時の作品の多くは年々希少価値があがってきています。

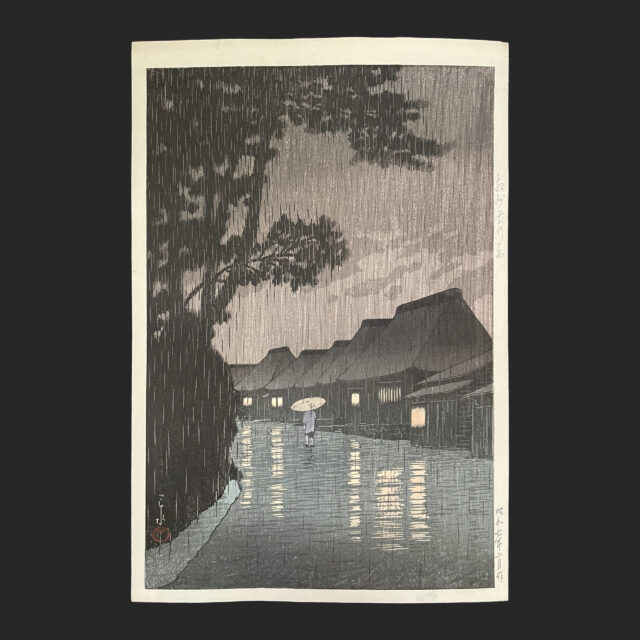

川瀬巴水の雨を描いた一枚です。戦後に出版された「東海道風景選集」の一つ。茅葺屋根のならぶ街道筋に静かに雨が降る様子を描いています。版画では伝統的な構図であり、巴水の得意な構図のひとつであるとされています。家屋からこもれ出る光が道路に溜まった雨に反射する表現が絶妙であり、降りそそぐ雨はバレンで筋をつけることで表現しているようです。

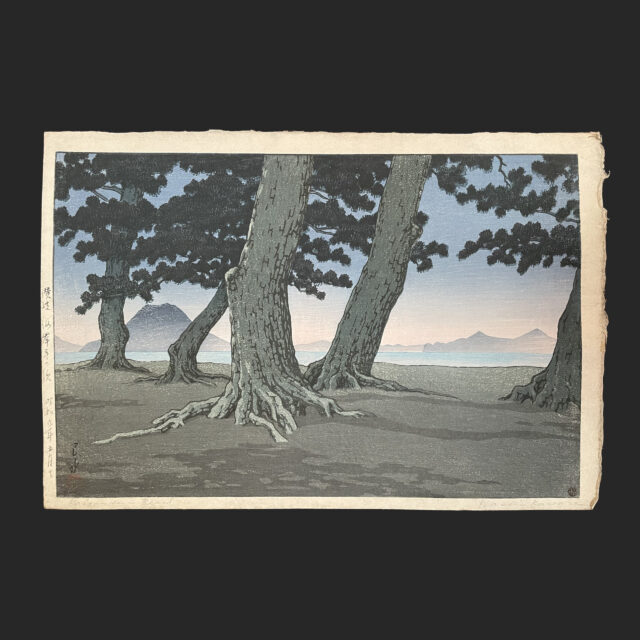

新版画を代表する作家として有名な川瀬巴水。「讃岐海岸寺之浜」は「日本風景集II 関西篇」というシリーズの一作です。「海岸寺」は香川県にある真言宗醍醐派の寺院です。朝日がもたらす薄い陽の光とまだ明るくなりきっていない空の紺色とが混ざり合い、幻想的な雰囲気となっています。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、コレクターからもから絶大な人気を誇ります。東京国立近代美術館にも同様の作品が収蔵されている一枚です。

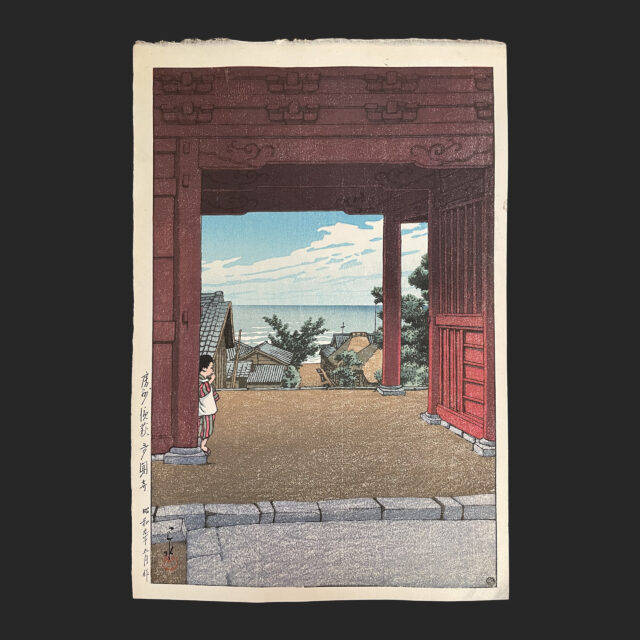

新版画を代表する作家である川瀬巴水の作品です。房州とは現在の千葉県南部です。多聞寺(たもんじ)は千葉県鴨川市浜荻にある日蓮宗の寺院です。この作品は、多聞寺の境内から外の風景を眺めた視点の構図になっています。奥にはよく晴れた青空と水平線が見え、その手前には人々の家屋が並んでいます。門柱から子どもが見切れています。指をくわえる幼子の可愛らしい姿がこの版画の特徴であり、視線移動の開始点となっています。画面内に赤色、青色、緑色がバランスよく配された、デザイン性の高い一枚です。

「東海道うつ乃や」は、昭和6年(1931年)から同22年(1947年)にかけて制作、出版された「東海道風景選集」シリーズ26枚のうちのひとつです。静岡市の宇津ノ谷峠にある風景を描いた一枚で、草いきれを感じる鮮やかな山の緑が紙面の大半を占めます。影は濃く、日向とのコントラストが強調されており、場所の空気感も感じられます。写生帖に残されているスケッチと比較すると、版画では坂道の勾配をかなり急にしており、構図の調整が行われていることがわかります。

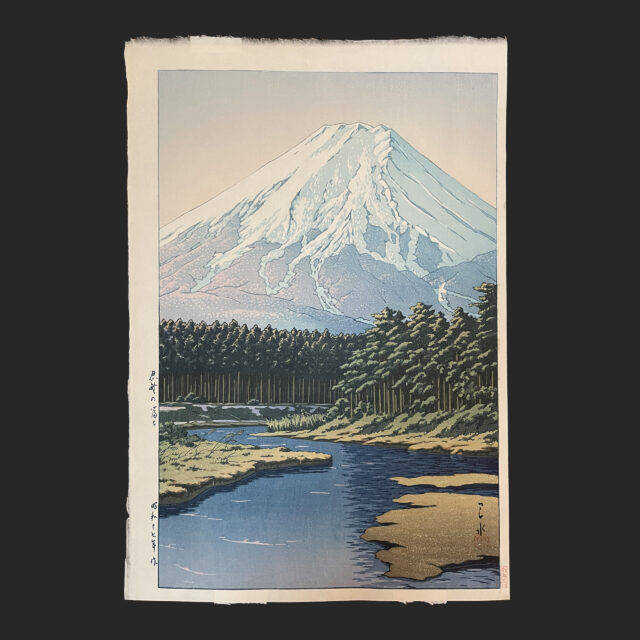

山梨県の南東部、富士北麓に位置する忍野村(おしのむら)から富士山を見た風景を描いた作品です。富士山を画面半分に配した大胆な構図。忍野の自然の魅力を鮮やかな色調で表現した一枚です。

東京都港区にある芝弁天池を描いた作品です。池を覆うように咲く無数の蓮。それをみつめる和服の女性は控えめに描かれています。一番奥にある樹木も鬱蒼と茂っており、暑い夏の一瞬を切り取ったものであることがわかります。奥行きのある構図ですのでお部屋に飾るのにも適しています。

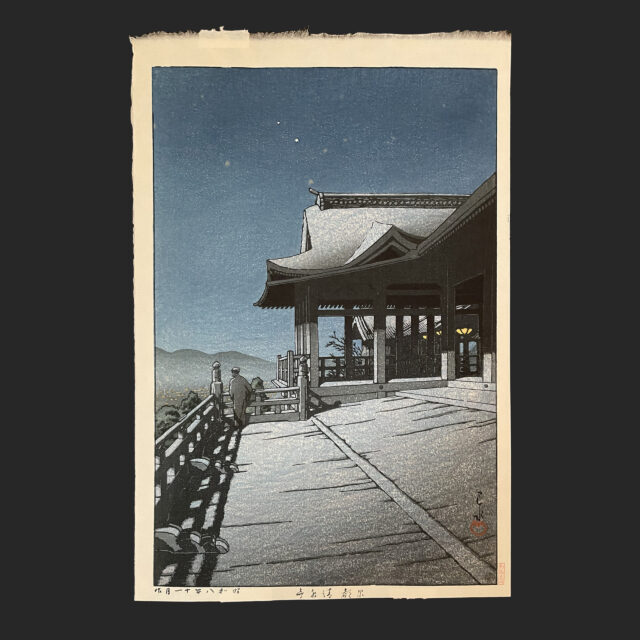

新版画を代表する作家として有名な川瀬巴水。「日本風景集II 関西篇」というシリーズの一作です。清水寺は度々描かれたモチーフです。空には星々が輝き、画面外にある月の灯りに照らされて、柵の影が長く伸びています。よく晴れた冬の空気感が感じられる、清浄な気持ちにさせてくれる作品です。清水の舞台から遠くに煌めく夜景を眺めている画面左端の男性は、巴水自身ではないかという説もあります。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。復刻版は色も綺麗で状態も比較的良いものが多く、人気を集めています。

新版画を代表する作家、川瀬巴水の作品です。「荒川の月」は、巴水が都内各地の風景を描いた「東京二十景」 のうちの一作です。描かれた場所は、赤羽あたりだと推測されています。画面中心からややずれた位置に配した月が、ゆっくりと動く雲の間から顔を出した瞬間を描いています。水面の反射がはっきり見て取れることからも、静かで穏やかな夜であることがわかります。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。お部屋のインテリアとしてもおすすめです。

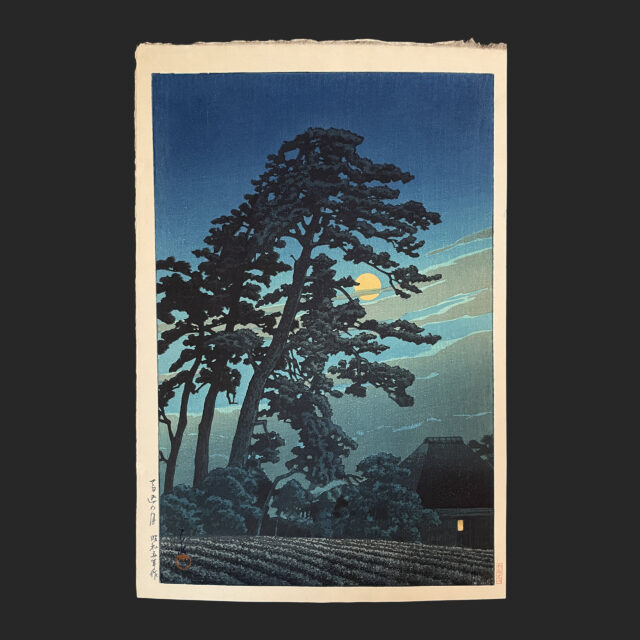

新版画を代表する作家、川瀬巴水が、都内各地の風景を描いた「東京二十景」 のうちの一作です。描かれた場所は、東京の馬込あたりだと推測されています。作品内の三本松は現在はすでになくなっているそうですが、当時は作品にあるような田園詩趣な松が実在していたといわれています。画面内の堂々とした枝振りの松の向こうには満月が顔をのぞかせています。月明かりが映える夜空の濃淡が非常に美しく、昭和初期の馬込の夜にまるで自分が立っているような不思議な味わいのある構図です。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。「馬込の月」はその完成度の高さから、巴水の代表作としても有名な作品です。

新版画を代表する作家、川瀬巴水の作品です。木崎湖は、長野県北部にある仁科三湖のうちのひとつで、最も下流川に位置する湖です。画面後方には北アルプスの後立山連峰が描かれており、非常に穏やかな空気が漂っています。そびえ立つ山々には霧がゆっくりと漂い、湖上には波はなく、しんとした静けさを感じさせます。小雨が降っているのか、傘をさして歩く人影がぽつんと見えます。木崎湖の日常を叙情的に切り取った一枚です。復刻版は色も綺麗で状態も比較的良いものが多く、人気となっております。

新版画を代表する作家として有名な川瀬巴水の作品です。富士五湖の一つである河口湖は最も北に位置し、湖越しの富士が絶景として名高い場所です。ところが、巴水はいわゆる名所絵となるのを嫌ったかのように、湖を背にし、舟津村からの富士を描いています。故郷を想起させる秋の農村風景には、道で遊ぶ鶏と軒先の紅葉とが描かれおり、ストーリー性の高い画面となっています。空の低い位置にたなびく雲や山肌を覆う雪が夕焼けに照らされ、薄桃色に染まっています。日本の情緒あふれる原風景に、どこか懐かしさを感じさせるのが巴水作品の特徴です。復刻版は色も綺麗で状態も比較的良いものが多く、人気を集めています。

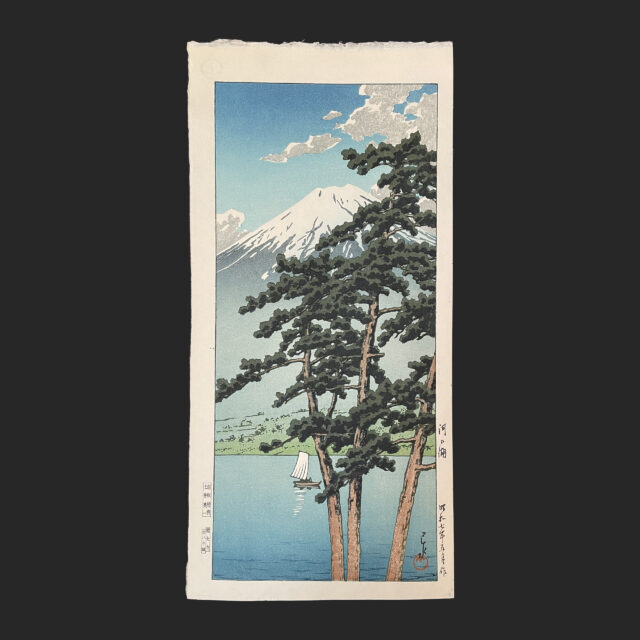

新版画を代表する作家として有名な川瀬巴水の作品です。こちらは「東海道風景選集」という、26図からなるシリーズ(未完)の中の一点です。田子の浦とは、現在の静岡県東部の富士市にある駿河湾の砂浜海岸です。万葉集に収められた和歌でも広く知られ、富士山の眺望にすぐれる海岸として知られていました。手前にある高い松の樹々がフレームのような役割をし、土手をいく荷馬車と、夕陽に照らされ赤く染まった富士山の美しさをより一層際立てています。どこか懐かしく、ノスタルジックな雰囲気が漂う巴水らしい作品です。復刻版は発色も良好で、状態も良いものが多いため、普段遣いできる新版画として人気です。

川瀬巴水が昭和8年(1933年)に制作した「日本風景集東日本篇」というシリーズ作品のうちのひとつです。「日本三景」として知られる松島に浮かぶ「双子島」を描いています。双子島を手前に配し、奥には水平線とその上に漂う重い雲を描き、その雲間から輝く月をのぞかせています。月の光が青く照らし、空気の冷たさ、静けさなどを感じ取れるほどです。こちらは復刻版ですが、その中でも状態が良好であり、摺の色も美しいため、贈り物としてもおすすめです。

吉田博は、川瀬巴水や伊東深水らと並ぶ、新版画を代表する版画家です。特に風景画を得意としました。吉田博の作品には水を描いたものが多くあります。「水を描かせたら吉田博の右に出るものはない」と言わしめたその表現力の裏には、水への並々ならぬこだわりが隠されています。川の水面に木々や住居が美しく映る様子が描かれています。穏やかな水面の様子から、静寂を感じ取ることができます。こちらは直筆サイン入りの自摺作品となります。新版画としては異例なことですが、吉田博は自身が摺師に細かく指示をして納得のいく作品が出来上がった場合、摺師が摺った物でも自分で摺ったのと同じ事だという考えのもと、そのような作品には「自摺」と書いていました。言うならば、「絵師のお墨付き」作品という事です。そのため、市場での価値も高くなっております。

伝統的な歌川派浮世絵の流れを継ぐ最後の美人画家と言われた伊東深水の一枚。時雨(しぐれ)とは、秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨のことを言います。また、しぐれる日はとても寒く、冷たい雨になります。画中の女性も羽織を身に纏い、防寒をしている様子が見られます。表情はしっとりと柔らかく、ほんのりと色づいた唇に微笑みを浮かべています。日本の女性らしい奥深い優しさや慎ましさを感じる作品です。深水作品の中でも、傘を持っているいわゆる「傘美人」と呼ばれる作品は非常に人気が高くなっております。

伝統的な歌川派浮世絵の流れを継ぐ「最後の美人画家」と言われた伊東深水の一枚です。深水はこの「ささやき」とほぼ同一の構図で「春宵」という作品も描いています。他にも、髪飾りや着物の柄を変えたりして何度も描いており、深水が好んだ構図であるようです。可愛いだけではなく、少し悪戯めいた表情の女性二人ががささやきを交わす場面は、いかにも深水らしい艶やかさを漂わせています。かんざしや着物の模様など細部まで丁寧に描き込まれた表現も見どころですが、互いのまなざしから汲み取れる感情もまた面白い作品になっています。また、背景には「雲母摺」という技法が施されています。これは、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵でお馴染みの技法で、キラキラと輝く雲母の粉や貝殻の粉を使用します。これにより、摺り上がった紙の表面には、真珠のような美しい光沢が現れ、贅沢な仕上がりになっております。

「花鳥画の名手」といわれた小原古邨。こちらは「祥邨」名義で渡邊版画店から発表された作品の一つです。画面の手前には大きな柳の木が描かれており、縦の構図を強調しています。雪が載ってだらんと垂れ下がった枝の下には、橋を渡っている二人の人物があります。着物がなびくほどの向かい風の中、傘を窄めながら足速に雪道をゆく様子が描かれています。古邨の作品は元々欧米で高い評価を受けていたこともあり、当時の作品はほとんど日本に残っておらず、希少価値が高くなっております。近年、NHKの「日曜美術館」で取り上げられたり、展覧会が開催されるなど、国内でも人気が出ています。

静かな日常の風景が得意な川瀬巴水。彼の親しんだ東京での風景、特に水辺の風景を好んだといいます。富士河口湖町は日本を象徴する火山、富士山の北麓にある町で、富士登山の吉田ルートの玄関口となっています。町は風光明媚な富士五湖のひとつ、河口湖を囲むように広がっており、その湖から富士山の全景を眺めることができます。その様子を綺麗な青で表現した作品です。こちらは復刻版ですが、その中でも状態が良好であり、摺の色も美しいため、贈り物としてもおすすめです。

新版画を代表する作家として知られる川瀬巴水の作品です。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。日が沈み、暗くなり始めた水辺の風景を描いたこちらの作品でも、黒ではなく青が多く用いられています。潮来(いたこ)は茨城県の南東部、利根川下流域にあります。水郷(低湿地)で知られるエリアで、江戸時代から水運の中継港として栄え、明治以後は水郷を利用した観光産業が盛んとなりました。水運業で栄えた商人たちの蔵がモチーフの中心となっています。現在は観光地として有名な場所となっています。登り始めた月、水辺を歩く親子、繋ぎ止められた子船という、郷愁を誘う水辺の景色が描かれています。

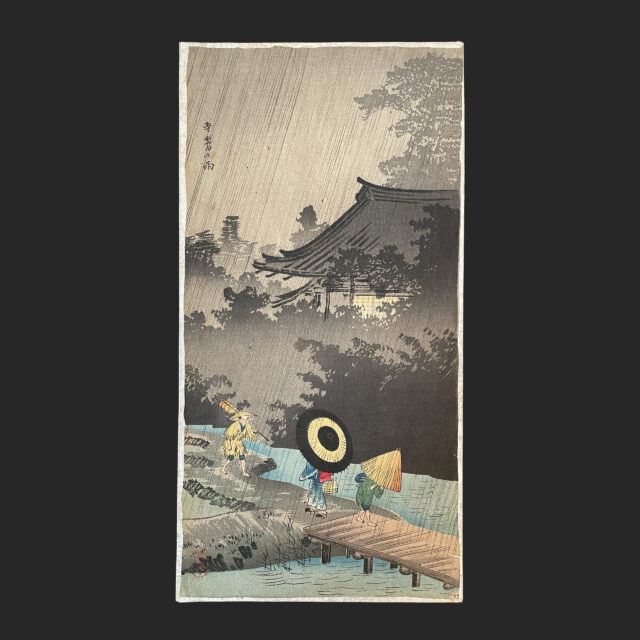

郷愁を誘う日本各地の風景を、繊細な色彩と情緒あふれる筆つきとで味わい深く描き、日本のみならず海外でも高い人気を博す、高橋松亭の作品です。こちらは縦長の短冊型の版画に、細かい雨の描写が印象的な一枚です。背景には茂み、家、木々のシルエットが重なり合い、地面から立ち込める雨靄(あまもや)も描写されていることで、立体的な奥行きを感じます。全体的にモノトーンを基調とした、どんよりと重たい色合いの絵ですが、手前に描かれている人物には鮮やかな色が使われており、見る人の視線を集めます。降りしきる雨の中、足早に路を行き交う人々の様子が、生き生きと描かれています。

吉田博は洋画家として、また版画家として世界的に有名です。ご紹介するのは博の長男である吉田遠志の作品です。梅は、まだ少し肌寒い時期に、まるで春の季節の訪れを教えてくれるかのように、可憐な花を咲かせ見頃を迎えます。白梅の花言葉は「気品」と「澄んだ心」です。その清楚な雰囲気は、見るものをはっとさせるような澄んだ魅力を持っています。決して華やかすぎず奥ゆかしい花模様から、上品な甘酸っぱい香りが漂ってくるような作品です。冬から春へと変わる時期に、ぜひ玄関や床の間などに飾られてはいかがでしょうか。

新版画を代表する作家として知られる川瀬巴水の作品です。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。日が沈み、暗くなり始めた水辺の風景を描いたこちらの作品でも、黒ではなく青が多く用いられています。潮来(いたこ)は茨城県の南東部、利根川下流域にあります。水郷(低湿地)で知られるエリアで、江戸時代から水運の中継港として栄え、明治以後は水郷を利用した観光産業が盛んとなりました。水運業で栄えた商人たちの蔵がモチーフの中心となっています。現在は観光地として有名な場所となっています。登り始めた月、水辺を歩く親子、繋ぎ止められた子船という、郷愁を誘う水辺の景色が描かれています。復刻版を額装していますので、状態もよく、贈答などにもおすすめです。

大正11(1920)年、渡辺版画店より出版された「帆船」(3部作)に連なる作品であり、「瀬戸内海集1」に収録されたものです。本シリーズ制作の翌年、第8回帝展には「帆船」(4部作)を発表しています。日本アルプスなどを描いた「山のシリーズ」と対をなす「水のシリーズ」の代表作です。同じ版木を使い、摺色を替えることで刻々と変化する大気や光を表わしています。複雑な色彩表現のために重ねた摺数の平均は30数度に及び、巨大な版木を用いた特大版を制作するなど、あくなき探究心をもって独創的な木版画を生み出しました。その時々でしか見せない帆船や海の表情を見事に表しています。こうした試みを作家自ら「別刷」と称しました。哀愁ある素敵な作品となっております。吉田博作品としても、新版画作品としても最も価値ある名作シリーズの一枚と言えるでしょう。

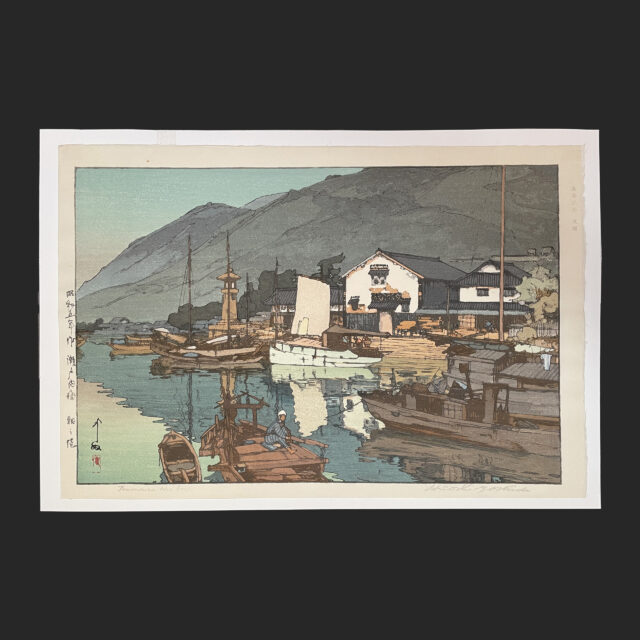

吉田博は、川瀬巴水や伊東深水らと並ぶ、新版画を代表する版画家です。特に風景画を得意としました。鞆の浦(とものうら)は、広島県福山市鞆地区の沼隈半島南端にある港湾およびその周辺海域です。美しい弧を描く湾は瀬戸内海のほぼ中央に位置し、東西の海峡から満ちてきた潮が出合い、引き潮が分かれていく位置であったことから、古来より「潮待ちの港」「風待ちの港」と呼ばれ栄えてきました。こちらの作品には、鞆の浦の何気ない日常の一場面が描かれています。絵を眺めていると、心地よい潮風とともに、当時にタイムスリップしたような懐かしい感覚やぬくもりを感じます。画集記念後刷りで状態も概ねよく、色彩の細かいニュアンスも綺麗に見てとれます。

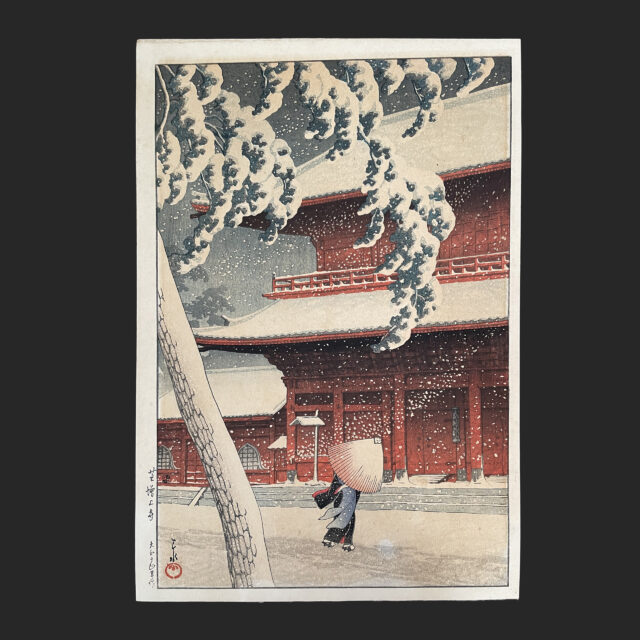

川瀬巴水の東京二十景シリーズより「芝増上寺」です。街の風景と女性をモチーフにした、人気の一枚。寺院の朱色と雪の白とのコントラストが特徴です。画面左側に見切れるように配された木の構図などは、歌川広重を想起させます。雪の積もった枝の角度や風に舞う雪、女性のさす傘の角度などから、冬の冷たい風と凛とした空気感とが想像できます。テレビの鑑定番組で取り上げられ、高値のついた作品でもあります。

新版画を代表する作家として人気の川瀬巴水。「日本風景集II 関西篇」というシリーズの一作です。白浜円月島(和歌山県)の周囲にひろがる海の、空とは違う澄んだ青が印象的な一枚。男性が釣りをしている様子も描かれており、悠久の時を感じさせる作品です。巴水の手掛ける独特の澄み切った青は「巴水ブルー」とも呼ばれ、新版画ファンから絶大な人気を誇ります。

現在の兵庫県姫路市にある姫路城が描かれています。 姫路城は、池田輝政や本多忠政らが城主となって城を治め、1869年(明治2年)に国有となりました。その後国宝に指定され、さらに日本初の世界文化遺産となりました。白鷺が羽を広げたような姿に見えることから「白鷺城」の愛称で親しまれており、白い城壁や7階建ての大天守などが特徴です。 こちらの作品は、夕暮れのあたたかみのある空に姫路城の大天守がよく映えています。画面手前に生い茂る木々の色合いは暗く、空の明るさとの対比が美しい一枚です。吉田博は国内外問わずとても人気のある作家で、当時の作品の多くは年々希少価値が高くなってきております。

「魚の画家」と呼ばれる大野麦風の代表作「大日本魚類画集」。その最初の作品がこちらの「真鯛」です。大日本魚類画集の中でも最も有名で、代表的な作品と言えるでしょう。麦風は鯛について、「食文化の最高峰に位置する魚」として重視すると同時に、「潜水艇から間近にその生態を観察した際の真鯛の群れの魚鱗の模様の動く麗色に心底から神秘的な美を感じた」と述べています。泳ぐ鯛の美しさへの感動から、最初に描いた意図があるようです。縁起の良い魚としても有名な鯛です。お祝い事などに贈答用としてもおすすめです。

「魚の画家」と呼ばれる大野麦風の代表作「大日本魚類画集」。画面いっぱいに描かれた伊勢海老が迫力満点の作品です。伊勢海老は浅い海に生息する大型のエビで、体長は通常20〜30cmほどです。岩の隙間に身を潜めている姿からは、獲物を狙う緊張感が伝わってきます。今にも触覚や手足が動き出しそうなほど、リアルに描かれています。版画とは思えないような繊細な描写を、ぜひお手にとってじっくり眺めていただきたい作品です。

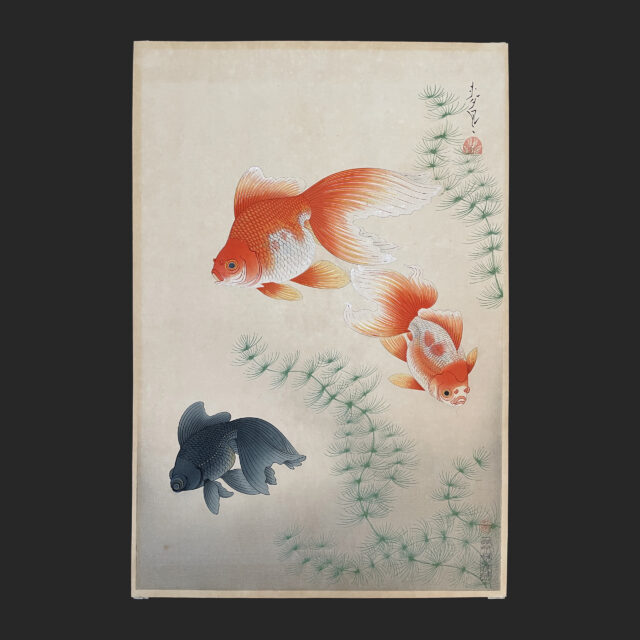

「魚の画家」と呼ばれる大野麦風の代表作「大日本魚類画集」。こちらは海中の金魚を描いた作品です。この作品には背景がなく、金魚自体の美しさが版画で見事に表現されており、魚の画家の真骨頂ともいえる作品です。ふっくらとした体に鱗が輝き、尾びれをひらりと揺らめかせて泳ぐ姿を優美に描いています。涼しげな雰囲気は、お店やオフィス等のインテリアにもピッタリです。

「魚の画家」と呼ばれる大野麦風の代表作「大日本魚類画集」からの一枚です。こちらは海中の鯖(サバ)を描いた作品です。体表面の特徴的な模様を丁寧に描写しています。構図として、向きは統一しながらも角度を少しずつ変化させており、「サバ」の名前の由来でもある群棲している様子を見事に描いています。共タトウと一緒に作品がのこっている例は少ないため、希少価値の高い作品です。部屋の和洋問わず、お店やオフィス等のインテリアとしてもおすすめです。

「魚の画家」と呼ばれる大野麦風の代表作「大日本魚類画集」から、「サケ」を描いた作品です。渦巻く波を超え力強く泳ぐ姿が描かれており、第日本魚類画集のなかでも印象的な一枚です。共タトウが現存する希少な一枚です。図鑑として、解説の方もお楽しみください。

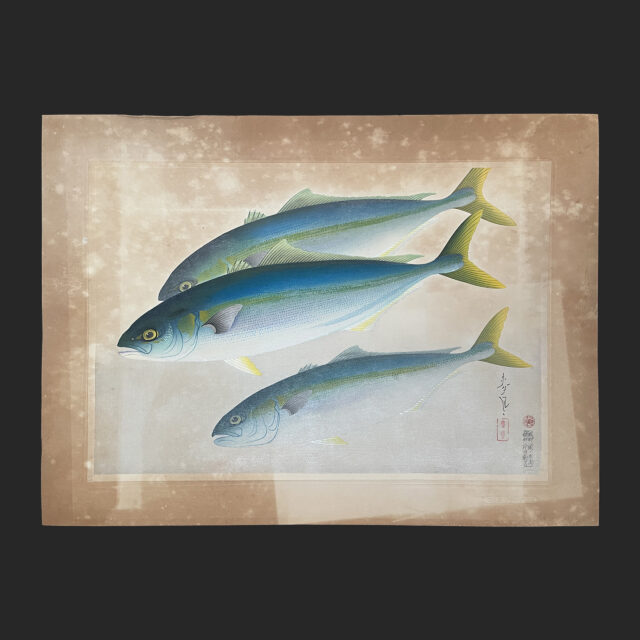

「魚の画家」と呼ばれる大野麦風の代表作「大日本魚類画集」から、「ハマチ」を描いた作品です。色の濃淡により、奥にいるハマチと手前にいるハマチとが描き分けることで、海中の一場面を切り取った感じになっており、絵画作品としても美しい構図です。共タトウと一緒に作品がのこっている例は少ないため、希少価値の高い作品です。図鑑として、解説の方もお楽しみください。